外用型渔药的制作技术与使用功能表达

外用型渔药是指直接向养殖水体中施加的渔药。按照应用功能可以分为杀菌消毒剂、杀虫剂、杀藻剂、水质改良剂等剂型。

外用型渔药剂型代表两个不同层面的意义,既可以表示制剂本身拥有不同的分散体系,也可以表示药剂在使用过程中拥有不同的分散性、分散度,和不同的扩散方式、分布方式和渗透方式。

在外用型渔药的制作技术中,必须注意到两个技术关键:

A、渔药剂型和制剂首先取决于渔药的第一次分散体系——配方。

B、渔药剂型和制剂使用方法决定渔药的二次分散——在水体中的分散和分布。

而最终决定渔药效果的是这两方面技术的统一。

外用型渔药与其他类型的渔药的最本质的不同是外用型渔药需要通过水作为载体和介质来分散、分布和渗透,其发挥药效必须通过以养殖水体为分散相的二次分散来发挥其药效。

一、配方与使用功能表达

外用型渔药的配制和加工实际上就是渔药原药的第一次分散过程,这一过程可以采取简单的物理方法如稀释混合、机械破碎、整形、制粒或制片的方法;或一般的化学方法如乳化、超微乳化、可湿性粉等配制和生产。

第一次分散体系一般均由两个基本部分组成:分散相和分散介质。

分散相:指被分散的成分。

分散介质:由载体和助剂所组成的结构型介质。

外用型渔药加工制作所形成的第一次分散体系即药剂的原始分散体系可以简单理解为渔药制剂的配方组成,而可以直接观察到的渔药制剂的外观,气味,型态和其中分散体系的物理稳定性,往往可以直接反映配方的好坏。如肉眼可以直接观察到的乳化剂的分层、悬浊液的沉淀、粉剂的结块、包装涨气等都是外用型渔药第一次分散体系不稳定的表现。

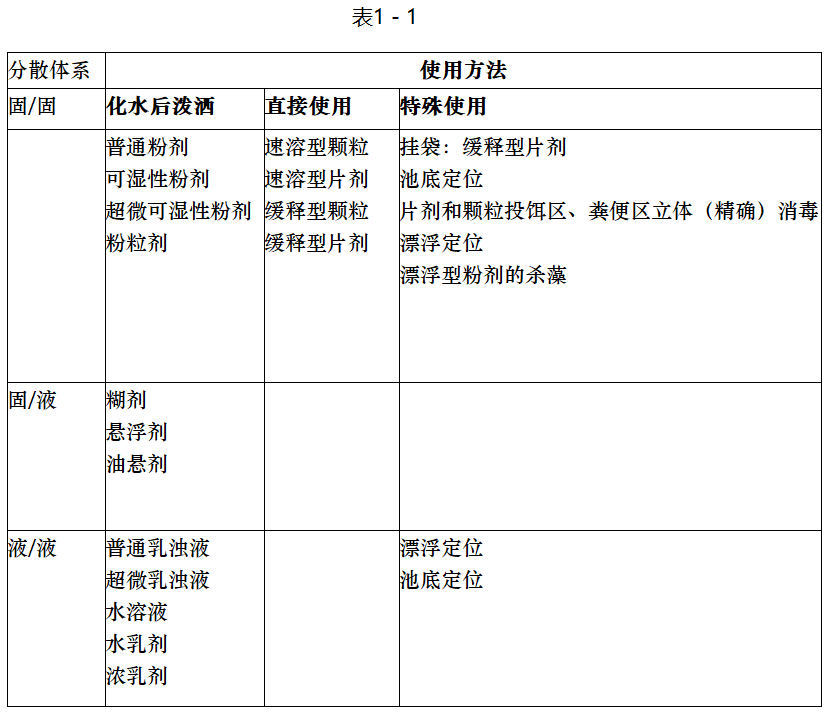

外用型渔药按照第一次分散体系的分散相和被分散相可以分为:固/固、液/液、固/液等三种分散体系。每种分散体系又可以分为多种类型。表1-1中分别按照目前渔药的剂型及使用方法做了简单的概括。

因此,谈到外用型渔药的配方,似乎可以理解为简单的混合与分装。

但是,在实际的生产过程中,我们必须考虑到以下问题:

1、产品的安全与稳定性问题。

出现这一问题的典型代表产品为二氧化氯;强氧化物、强还原物的复配与加工。

同样含量的一元二氧化氯的配方成本可以从4000元/吨到8000元/吨,配制成本和配制技术决定了产品的安全性与稳定性。

而这类产品的安全性与稳定性不仅仅要考虑配制过程的安全与稳定,还要考虑运输、储存、使用过程中的安全性与稳定性。

2、瞬时高浓度的问题,即溶解速度的问题。

出现这一问题的代表产品为消毒剂如三氯、溴氯海因、二溴海因的快速溶解问题。

配方含量低的产品不一定没有效果,而配方含量高的产品也不一定效果好。杀菌消毒的过程与结果是以浓度和时间的乘积来表达的,对于杀菌消毒来讲,高浓度短时间和低浓度长时间都可以达到相同的结果,而瞬间高浓度的配方成本往往低于高浓度的配方成本。同时,瞬间高浓度对于养殖动物的伤害往往也是最小的。

3、破乳问题。

出现这一问题的代表产品为杀虫剂,杀虫剂在被乳化后遇到超高稀释倍数如20000-40000倍后破乳,这时乳化剂失效,产品聚合,产品无效或产生毒害。

4、药物的协同增效性问题。

这一协同增效作用可以发生在药物配伍后,如戊二醛与季铵盐的复配;次氯酸钠与表面活性剂的复配;中草药原料与浸提物的复配,氮酮的使用等等,或发生在化水后泼洒前的化学反应,如表面活性剂对于药物的协同增效作用;富溴对于氯制剂、溴氯海因的增效作用等。

5、不同温度范围内的药效发挥问题。

温度影响药效,在实际用药过程中往往出现药物低温无效或高温毒害的例子。因此,如何使配制的药物能够在一个比较宽泛的温度界限内做出稳定的药效表达,药物的配方非常关键。通常这一技术是通过与表面活性剂的复配来实现。

6、药物利用效率问题。

无论是杀菌剂还是杀虫剂,超微状态的原料和产品都是非常节约成本的。例如:超微状态的杀菌剂可以比较快的溶解于扩散,更容易实现瞬间高浓度;超微状态的杀虫剂可以极大地减少药物使用量,在水中分散更均匀;超微状态的中草药更容易被直接浸提等等。

7、药物的残留降解与降解物的二次利用问题。

药物残留是目前渔药使用的第一关注焦点,降低药残或没有药残是药物行业都在攻关的问题。

但是,我们在关注药残破坏养殖产品的经济性的同时,我们还要特别关注药物反应产物对于环境的破坏和药物反应产物对于养殖动物的毒害。

我们必需关注那些可以在使用后迅速降解,同时降解产物又对于环境友好做出贡献的化学原料品。

例如目前国际上都在研究开发的多聚葡萄糖表面活性剂。这一表面活性剂可以在发挥其表面活性剂功效后迅速降解为葡萄糖,而葡萄糖有可以作为碳源被水生微生物和藻类所利用,促进微生物和藻类生长。

而目前,我们用这一表面活性剂与碘配合的PAG碘,就更可以将这一原料的特性做出更强,更有效地发挥。

所以,我们不能忽视看似简单的产品配方。

二、剂型与使用功能的表达

渔药制剂直接施用于水体中所形成的分散体系我们称之为:渔药制剂的二次分散体系。

外用型渔药的一次分散体系的稳定性在渔药使用过程中,可以直接用配方界定用途,也可以用肉眼观察到分散体系是否均匀稳定,所以一次分散体系一直受到渔药生产者和渔药使用者的重视,而大家对于外用型渔药在水体中的二

次分散体系,尤其是药剂粒子的分散运动、分布形态,因为相对微观,难于观察,而未能得到渔药企业和使用者足够的重视,而外用型渔药在水介质中的二次分散体系才是最终决定渔药制剂的药效的主体。

渔药想要达到最理想的使用效果,就需要我们在生产时必须要考虑药物粒子与水形成二次分散体系的关系及药物在二次分散体系中的扩散运动,随着新的用药方法和新渔药剂型的发展,渔药制剂在水体中的第二次分散体系的研究会越来越深入。

1、施药方式对于使用功能的表达

传统的外用型渔药剂型决定渔药制剂的主要使用方法以化水泼洒为主,在这样的使用方法下,药剂离子可以通过人力的扬洒、水体的对流、自然的风力和药剂离子在水中的沉降过程在养殖水体中形成平面的二次分散体系。

这样,渔药制剂的第二次分散相的均匀程度主要取决于药剂人为操作中的化水过程是否均匀、泼洒过程中的覆盖的池塘面积是否均匀,显而易见,在二次分散体系中药剂离子的分散和分布有很大的偶然性。

药剂作用于养殖水体的表层和中层,很难到达地层水体和池塘底部,药剂的扩散和分布受很大的制约,渔药的防治效果不好。

池塘的表层水和中上层水体中生长着养殖过程中必不可少的单细胞藻类、浮游动物、有益菌类等重要的养殖水体中的生产者,在使用消毒剂、杀生剂的过程中会大量杀灭单细胞藻类和有益微生物,这样操作的结果往往是水体养殖生态环境遭到破坏。

水产养殖生态系统的生产者主要由单细胞藻类和水生植物组成,对多数系统来说生产者的量是不足的,比如水体过于清瘦,这样养殖者又必须人为肥水,再培养单细胞藻类、菌类等,重复使用药剂,造成养殖成本上升,严重的会导致生物产生抗药性,究其根源在于渔药施药方法缺乏科学性和针对性。

传统的渔药剂型,决定的用法非常单一,绝大多数渔药剂型,如做为杀菌消毒剂的粉剂、作为杀虫剂类型的液体剂型(乳油、悬浊液、水剂等),它们的施药方式均属于化水泼洒,也就是说它们的二次分散体系均集中养殖水体的表中层,分散方式不理想,用药方式简单。

而这些药效渔药制剂的主原料绝大多数为有机物质,自身的密度均小于1.0g/cm3,也就是说比水轻,原药遇水会浮在水面上,加上很多原药在水中的溶解度不高,所以渔药制剂通过化水泼洒,有效的原药很难依靠自身重量向下扩散或沉降作用于池塘的底层水环境和池底,这样的施药方式是平面的,而不是立体的,会在养殖水体留下用药死角。

养殖水体施药既可以按照药剂在养殖水体中的分散状态分为:表中层泼洒施药、立体(精确)施药;也可以按照渔药使用时药剂施用的面积分为整池施药和局部施药。

表(中)层平面施药,即通常大家所讲的化水全池泼洒的施药方法,主要用来处理(或杀灭)寄生虫、藻类、浮游动物、悬浮颗粒和溶解性离子。药剂粒子尤其是原药粒子的分散方式体现为平面扩散和自由沉降,主要集中分布于在养殖水体的表中层水体,几乎不能分散到底层水体和池塘底部。

立体施药主要用来处理(或杀灭)细菌、病毒孳生源(养殖底层水体、底泥)和底栖藻类,改善底质环境,改善污染源头。

我们认为对于养殖池塘的杀菌消毒来讲,立体(精确)施药比表(中)层平面施药更具科学性和合理性。

在很多时候养殖水体并不需要全池泼洒药剂,特别是需要保护水体表中层的单细胞藻类的时候,立体(精确)施药,可以以高浓度的剂量快速而且长效的改善局部污染区域,如投饵区和粪便集中区,同时不但可以节约用药量和用药成本、也可以减少抗药性、保护藻类和有益菌群。

因此,能够充分表达使用效果的施药方式应该具有良好的定位性和扩散性的药物特征,施药方式的合理与精准,才能使药物的功效得以充分地表达,才能得到完美的药效功能。

2、药物剂型对使用方式的表达

通过改进渔药剂型的方式来改变施药方式,从而达到立体施药和精确施药。近年来渔药剂型向颗粒化、功能化、超微化、省力化和精细化方向发展。

比如:溴氯海因颗粒、溴氯海因片剂、三氯异氰脲酸颗粒、三氯异氰脲酸片剂等,通过物理混合和干法挤压制颗粒或使用打片机制片剂,都可以在不改变原药药效的情况下,改变药剂的剂型,增大药剂的比重,使之可以沉降到养殖水体的底层和池底;一方面可以在养殖环境中立体施药,消除消毒死角,通过助剂尤其是表面活性剂来提高药效,控制药剂的释放速度和分散方式;另一方面由于颗粒片剂,使用方便,沉降性好,可以准确计量和投放,所以使用中可以针对各种情况采用不

同的施药方法,而不必每次都全池泼洒,可以提高产品的功能性,同时也有很好的经济性。

渔药新剂型的产品可以化水泼洒,也可以直接使用,有些制剂甚至可以特殊的使用方法。这样可以使渔药剂型和制剂的外观(第一次分散体系)有了质的变化,在药量计量的准确性、使用的方便性、定向使用、立体二次分散、控制药剂释放时间等诸多方面提供了可能。

三、如何做出满意的外用型渔药

1、造成渔药行业剂型单一的原因:

目前渔药加工技术、加工机械都比较简单,难以满足渔药生产中剂型改变的需要。整体技术主要以物理混合为主。

渔药行业对渔药制剂研发的技术视野有很大的局限性。长期以来渔药的技术视野专注于鱼病本身,制剂的设计思路局限于药剂粒子作用于细菌、病毒等致病生物标靶的效果和因果关系,忽视药剂粒子的二次分散、渗透等与养殖水环境的互动关系。

加上渔药在使用过程中与兽药的重大区别是“群防群治”,药剂需要通过水体作用于养殖动物,但难于准确确定药效,制剂的好坏往往判断不准确,也造成了许多企业对渔药不求甚解,在渔药制剂开发抄袭兽药或工业水处理的配方,往往效果不佳。为了加强药效盲目提高用量,结果造成渔药行业抗药性逐年严重,许多药剂的效果都不明显,严重影响行业发展。

由于外用型渔药的特殊性,原料的高腐蚀性、高酸性、毒性等都会对设备使用的材质提出很高的要求,加上渔药行业生产有间断性的特点、在停产的时候设备中残存的氯制剂、溴氯制剂会产生腐蚀性极强的干氯气,设备的腐蚀会加快,所以渔药行业采用制药机械设备很难达到自行加工新剂型的目的,很多渔药厂家采取和化工厂家合作的方式来解决渔药剂型的瓶颈问题。

化工厂的优势在于化工设备相对制药行业而言考虑的基础是规模化生产,和使用更耐腐蚀的钛材技术用于化工设备的制造,使化工设备和工艺方法有了很大的突破,从技术、设备、生产能力上都具备了大规模产生外用型渔药新剂型的基础。

2、目前取得的剂型成绩

新的外用型渔药剂型的研发思路,从单纯重视药剂本身和养殖生物防病治病的因果关系,逐步提高到不但重视养殖生物的防病治病,而且关注于药剂粒子的扩方式散和药剂粒子与水环境各种因素之间的互动关系,使用各种助剂增强外用型渔药的药效、通过渔药的剂型来改变渔药的使用方法、减少药剂用量。从专注于一次分散体系也就是配方的研究,过渡到二次分散体系也就是渔药的分散、分布、渗透等方面的研究,使渔药制剂的研究更系统。

2000年以后渔药行业企业开始普遍重视生产和产品设计中更多的采用化工技术和设计思路,如:过碳酸钠被制成颗粒的“粒粒氧”、三氯和溴氯、二溴、碘制剂被加工成颗粒/片剂,用于水环境的改良和氧化,既丰富了渔药的剂型和种类,使应用原料的性能得到进一步的发掘,同时也解决了水产养殖过程中存在的现实困难。大量以片剂颗粒型态出现的氧化剂和水质调节剂是渔药行业和化工行业企业间联合创新渔药新剂型的成功事例。

同时工业表面活性剂技术在渔药行业的应用也有了可喜的突破,表面活性剂的大量使用,也使外用型渔药有了更好的扩散方式和渗透方式,药剂的效果有了明显的提高。所以就目前渔药的行业状况而言,渔药企业采用合作双赢的合作方式,与化工行业企业实现战略联合,是实现渔药行业剂型和制剂的突破的有力依托点。

010-65831956

010-65831956